佛陀:人生的最高境界,就是这六个字,修行之人要牢记

全文精华,耐心阅读

人们常常认为,说到佛法、就与行善联系在一起。

事实上,释迦牟尼佛并不提倡做好事。

还有,很多真正得道的高僧,对佛理的理解是正确的,不主张行善。

“善行”是凡夫不明佛法精髓,歪曲佛经,天天说“善行”“福报”,在乱世中。

“不思善,不思恶,正与么时,哪个是明上座本来面目”,这是《六祖坛经》上说的。

“不思善不思恶”的心,是指真心,真心就没有善恶,讲善讲恶是普通心,它是相对的,有善就有恶,有恶就有善,这是一般众生心。

《金刚经》有云:“一切有为法 ,如梦幻泡影 ,如露亦如电,应作如是观。”这明确告诉世人,一切世相就是梦幻泡影,不可执着。

同时佛教又教导佛弟子要“诸恶莫作,众善奉行”,任何坏事都不做,任何善事都要做。

于是,有人反问:既然佛教强调“不执着”,为何许多学佛修行人又执着行善呢?这不是自相矛盾吗?

其实这是一种“知其然,而不知其所以然”的反问。

殊不知,学佛修行过程中对善念善行的“执着”恰恰是为了后来证到“不执着”而铺垫的。

没有这种初始时对善念善行的执着,也就无法证到后面不执着的成就了。

所有一切主观上去做的事、究其本质,不过梦幻泡影,不过镜花水月,不过海市蜃楼。

佛祖不主张有意去干什么事,包括善事;因为那没有什么意义。

对于修行者来说,要想成佛,首先要“懂法”,这个法,不是指法律,是指佛法。你懂佛法了,领悟了、顿悟了,就是佛了;

不是整天去干些没意义的事情。

我们种下善念、善行得到善果,就积累了福慧资粮,再加上自己的努力,从执着再进入到不执着的境界。

但是在进入这种“不执着”之前还是先要多行善,当行善成为我们日常的一种习惯时,也就没有“执着于善”的念头了,一切都是那么自然而然,本质如此。

有的人为了获得“福报”,去行善;

认为可以带来好事、好报。

孰不知,有的时候行善未必可以带来好报,反而会带来灾祸、麻烦。

我们在行善的时候不可起分别心。

意思是说,我们不要有意识地去选择去对个别人做善事。

比如,你看到一个人,你看到他有麻烦,你会出手相助,而你看到一个你不喜欢的人,你会选择无视,然后离开。这样的行为就是起了分别心。

在佛教的观念里,这是不可接受的,不管是什么人,有难时,我们都应该义不容辞地伸出援助之手。

你不能按照自己的喜欢,去做一些人为的选择,去做一些不同的好事,那样对你的阴德、福报都不利。

经常可以看到听到人们行善,却收获的是恩将仇报,反咬一口。

农夫与蛇,东郭先生与狼,这些从小就耳熟能详的故事,不仅仅是寓言,更是生活中活生生的例子。

总有人为了一时的利益,忘却了良心,耍一时的聪明,遭一世的报应。

恩将仇报的人,为了自己想要的,往往因小失大,失去人们的信任,自认为是聪明的,其实是最最愚笨的行为。

所以说,你施了恩,就不要图报答,而且往往是“仇报”。

“善有善报,恶有恶报”,是的;可是很多时候善未必有善报。

至于“恶报”,那是因果关系、因果报应,是必然会有的。

人活在这个世界上,不论修行还是怎样,要做的是:“不思善,不思恶”。既不行善,也不干坏事;

这样,才是佛祖的本意,才符合佛法精义。

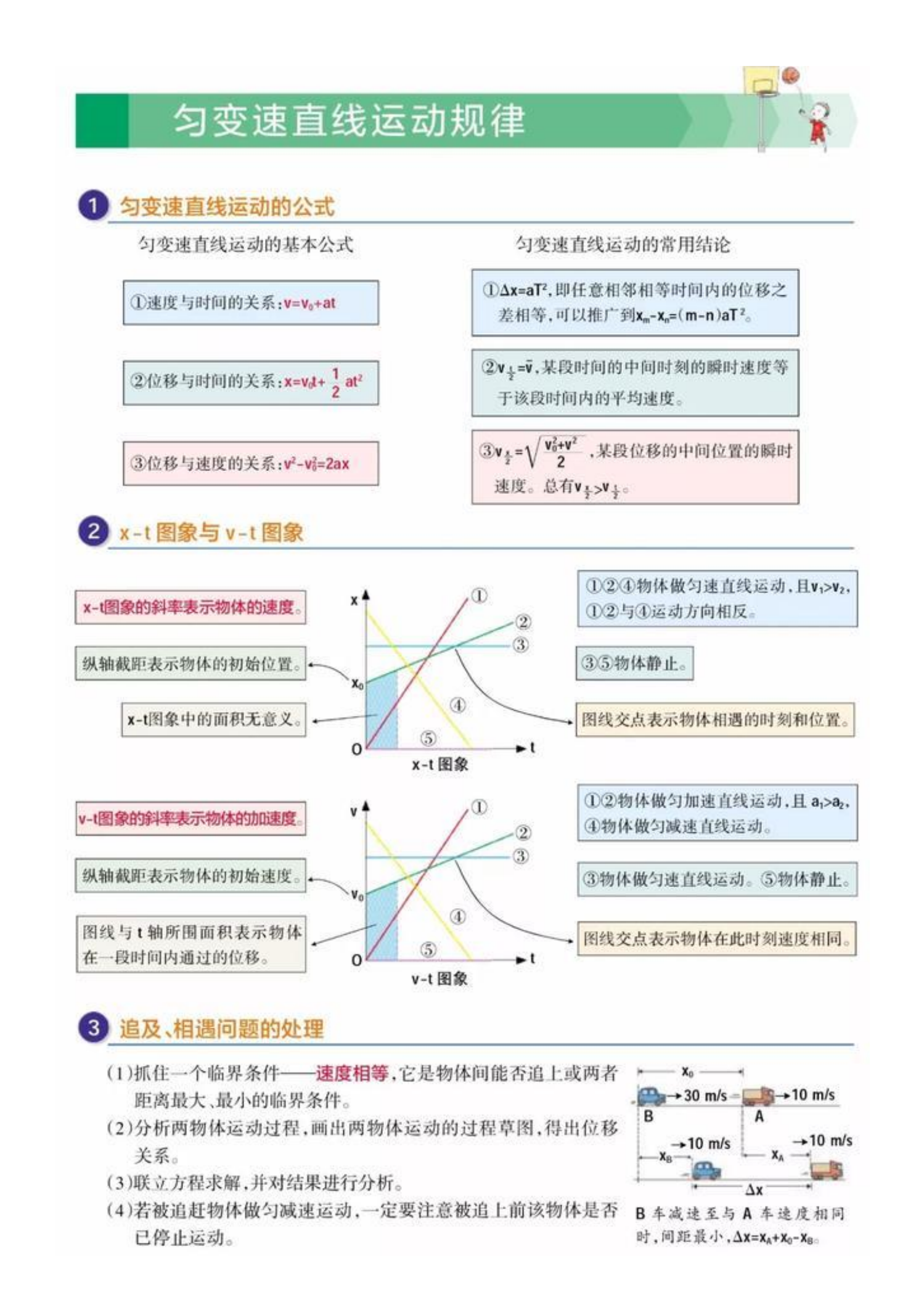

耗时6天,我将高中物理解题模型大全(图解)汇成20页笔记,快看

对于高中物理是大家认为很难的科目,很多同学们都学不明白的原因是因为不知道该怎么去理解一些物理的运动过程或者是受力原理,而老师在课堂上去讲的,是需要大家通过自己的想象能力和理解能力来分析,这就会出现局限性,无法具体的把相关的知识点理解透彻,导致了大家最后往往在分析问题的时候只能是通过画图或者是脑补来做题。读书号2023-05-25 13:01:020000班婕妤在和赵飞燕的争宠中,为何落下风来?

在喧嚣的世界里做一个沉静的读书人主播:雨朦作者:香蕉鱼1班婕妤是楚令尹子文的后人,左曹越骑校尉班况的女儿。嗯,语言简洁,力道十足,导致很多少人没get到梗。再来一次。班婕妤祖上先人地位极高,是有名的宰相。这属于能文,并且文到了炉火纯青的地步。她的父亲曾驰骋疆场,保家卫国,击退无数匈奴。这属于能武,并且武到了登峰造极的境界。读书号2023-05-23 10:26:200000人民日报:为什么要多读书?这是我听过最好的答案

文/yebo主播/童童来源/每晚一卷书(ID:JYXZ89896)经常有人问:读了那么多书,最终还不是要回到一座平凡的城,打一份平凡的工,组建一个平凡的家庭,何苦折腾?一个人读书的意义,究竟是什么?今天,给大家分享人民日报推荐的8条理由,告诉你人为什么要多读书。脚步丈量不到的地方,文字可以。钱锺书先生说过:“如果不读书,行万里路,也只是个邮差。”读书号2023-04-15 19:32:470001姐姐变心姐妹易嫁,三年后姐又想“鸠占鹊巢”!2006年湖南情杀案

读书号2023-05-10 13:31:400000